Wolfgang Mostert, historien et économiste danois, par invitation. Traduit de l’anglais (version originale ici).

Dans les années 1960, le développement dans les « pays en développement » (1) était interprété comme synonyme de croissance économique et de réduction de l’écart de revenu avec les pays développés, ce qui était considéré comme un défi gérable.

Selon la théorie de la croissance formulée par Robert M. Solow dans les années 1950 (2), la croissance est créée par trois facteurs : le niveau d’épargne, l’augmentation de la productivité et la taille de la main-d’œuvre. Dans la lignée de l’aide américaine Marshall à l’Europe occidentale de 1948 à 1951 (2a), l’aide publique au développement (APD)(3) consistait donc en un mélange d’assistance financière et technique. Le financement externe était censé augmenter le taux d’investissement du pays bénéficiaire au-delà du niveau que l’épargne propre du pays pouvait financer (couvrir un déficit d’investissement et d’épargne) et fournir des devises internationales pour payer les importations nécessaires (couvrir un déficit d’importation et d’exportation). L’assistance technique devait générer d’importants gains de productivité, car les nouveaux États issus de la décolonisation d’après-guerre accusaient un important retard en matière de capacités. Le Congo (RDC), par exemple, ne comptait que 18 diplômés universitaires au moment de l’indépendance en 1960.

En outre, l’aide humanitaire représentait un appendice d’environ 10 % du budget de l’aide. La réduction de l’extrême pauvreté et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ont constitué un thème transversal spécial presque dès le départ.

Vue sous cet angle, l’aide étrangère a une date butoir (elle doit cesser un jour). Une croissance économique accrue augmenterait le revenu national des pays pauvres et donc leur capacité à s’autofinancer. L’aide ne devait que pousser les pays en développement vers la phase que l’historien économique américain Walt W. Rostow (4) appelle la phase de « décollage », où les transformations sociales, l’industrialisation naissante et un taux d’épargne national d’environ 20 % du produit intérieur brut (PIB) créent ensemble une croissance économique auto-entretenue qui permet au pays de passer aux étapes suivantes de son développement.

Les pré-requis financiers nécessaires à la mobilisation d’un financement suffisant de la part des donateurs étaient réunis. L’aide Marshall représentait 1,1 % du PIB des États-Unis. En 1960, les « pays industrialisés » représentaient près de 80 % du PIB mondial ; les 0,5 % de leur PIB accordés sous forme d’aide dans les années 1960 correspondaient donc à un cinquième du PIB des pays en développement. L’optimisme financier s’est reflété dans la résolution de l’ONU adoptée en 1970, qui demandait aux pays industrialisés de consacrer 0,7 % de leur PIB à l’aide au développement. Cependant, dans les années 1970 et 1980, l’aide est tombée à 0,32 % du PIB des pays du Comité d’aide au développement (CAD)(5) de l’OCDE.

À la fin des années 1980, il est apparu clairement que la somme de l’aide bilatérale et des prêts des banques de développement était insuffisante, avec l’épargne des pays en développement, pour financer les investissements nécessaires en matière d’infrastructures dans les domaines de l’énergie, des transports, des télécommunications et de l’eau. Les donateurs occidentaux en ont conclu que les capitaux privés devaient prendre en charge une partie du financement des infrastructures. Pour ce faire, les pays bénéficiaires devaient mettre en œuvre des réformes structurelles visant à privatiser les anciens marchés monopolistiques et à ouvrir les économies et les marchés financiers afin de faciliter l’accès aux capitaux et au commerce étrangers. L’utilisation de subventions pour atténuer les risques liés aux investissements privés a été introduite en tant qu’instrument de « mobilisation des capitaux privés » pour les investissements. Parallèlement, les donateurs ont réduit leur financement des infrastructures et augmenté la part des fonds alloués à l’aide budgétaire, à l’éducation et à la santé.

La crise financière de 2008 a créé des conditions favorables à l’accès des pays en développement au financement privé. La baisse subséquente des taux d’intérêt dans les pays de l’OCDE a augmenté l’appétit des investisseurs pour le risque, ce qui a permis à un grand nombre de pays d’émettre des obligations d’État sur le marché international des capitaux à des taux d’intérêt qui n’étaient pas très supérieurs à ceux offerts par la Banque mondiale. En 2010, les financements publics étaient deux fois plus importants que ceux des investisseurs privés ; en 2019, ils sont équivalents.

Après l’an 2000, la Chine est devenue le plus grand pourvoyeur mondial de financement du développement par le biais de prêts destinés à financer de grands projets d’infrastructure à des conditions essentiellement commerciales ; les dons ne représentent qu’une fraction du financement de la Chine. Ces prêts ont été populaires parce que la préparation et la mise en œuvre des projets par les entreprises de construction chinoises se font à un rythme plus rapide que pour ceux consentis par les banques de développement et que les projets sont approuvés sans être conditionnés à des réformes structurelles nationales.

La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED), qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992, a adopté la « Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques » et la « Convention sur la protection de la biodiversité« . Le financement des « biens publics mondiaux » (6) sur la base du principe des « responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives » est ainsi devenu une nouvelle composante de l’aide, ce qui a immédiatement donné lieu à un débat sur les conséquences pour l’aide au développement traditionnelle. Lors de la réunion sur le climat COP-15 à Copenhague en 2009, les pays du CAD se sont engagés à fournir un « financement climatique supplémentaire » pour « l’atténuation du changement climatique » (réduction des émissions de CO2) et pour « l’adaptation au changement climatique« , le montant annuel devant passer à 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. La création, lors de la COP-28 en 2023, du fonds pour les « pertes et dommages » destiné à indemniser les pays touchés par le changement climatique, a permis d’élargir le financement du climat à trois catégories. En 2020, le coronavirus a fait émerger un autre bien public mondial : la « lutte contre les épidémies« .

L’adoption par les Nations unies, en 2015, de dix-sept objectifs mondiaux de développement durable (ODD) pour 2030 (7) exprime une conception multidimensionnelle du développement, qui comporte une dimension économique, une dimension sociale et une dimension environnementale. Les objectifs sont censés être atteints dans le cadre d’un « partenariat mondial pour le développement durable« , où « chaque pays est responsable au premier chef de son propre développement économique et social« , mais où « les financements publics, tant nationaux qu’internationaux, joueront un rôle essentiel dans la fourniture de services essentiels et de biens publics« . Le vaste éventail de tâches soulève la question de la recherche d’un équilibre approprié entre le soutien aux objectifs du « pilier de l’égalité » et ceux du « pilier de la durabilité ».

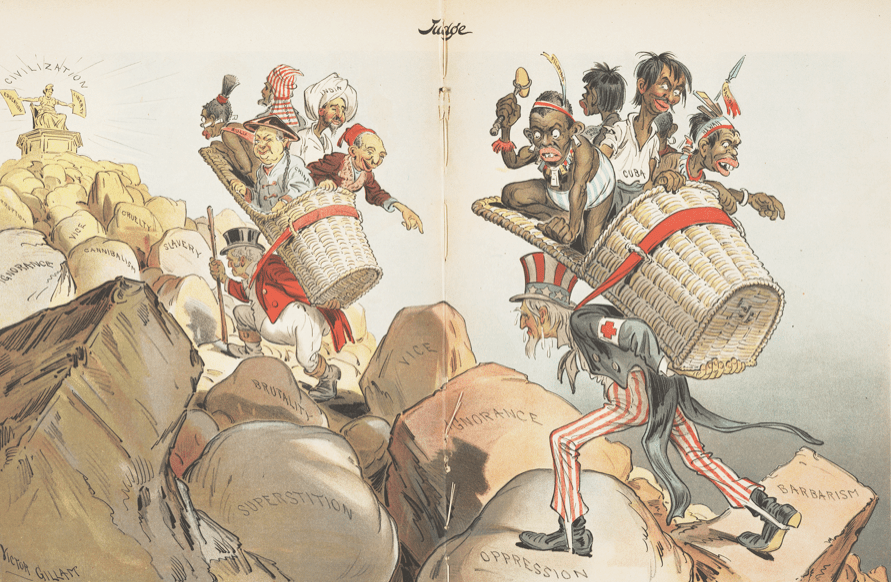

Au cours des années 1990, la croyance des donateurs occidentaux dans l’applicabilité universelle et la supériorité du système politique occidental les a amenés à inclure la promotion des valeurs occidentales en tant que thème transversal de l’aide. De nouveaux termes tels que « aide basée sur les droits« et « aide basée sur les valeurs » sont apparus. Les programmes de démocratie ont été mis en œuvre pour accélérer les changements vers la démocratie et le respect des droits de l’homme dans les pays partenaires et, comme effet secondaire, augmenter leur taux de croissance économique. Les évaluations de ces programmes ont du mal à démontrer leur efficacité, et l’irritation suscitée par les leçons sur les valeurs des anciennes puissances coloniales ont amené des voix africaines à critiquer le fait que « la Chine construit des ponts, tandis l’Union européenne nous fait la morale« .

Entre 2000 et 2020, les 69 pays à faible revenu (définition du Fonds monétaire international (FMI)(8)) ont vu le nombre de leurs migrants augmenter de 50 %. Les transferts annuels de leur diaspora sont passés d’un peu plus de 5 à un peu plus de 70 milliards de dollars, soit deux fois le montant de l’aide APD reçue ! À l’inverse, les pays du CAD de l’OCDE (les donateurs) ont connu une augmentation des coûts internes liés à l’accueil et à l’intégration des réfugiés et des migrants en situation irrégulière. Ces dépenses, qui sont incluses dans les statistiques annuelles d’APD, s’élevaient en 2022 à un peu plus de 29 milliards, ce qui signifie que 14 % de l’APD déclarée n’implique pas de transfert de ressources vers les pays en développement.

Dans les années 2020, le financement du développement international est confronté à trois défis majeurs.

Premièrement, la stratégie de développement poursuivie, avec le financement par l’aide de biens publics nationaux intangibles (soutien budgétaire, santé, etc.) et le financement des infrastructures par la dette privée/chinoise n’a pas donné les résultats escomptés. Les progrès économiques les plus importants ont été réalisés dans les pays où l’aide au développement a apporté une contribution modeste au budget de l’État, à savoir l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est. Les pays d’Afrique sub-saharienne ont reçu les contributions les plus importantes en pourcentage du budget de l’État (25-60 %) et en pourcentage du PIB (10 %), mais malgré des progrès considérables dans les domaines de la santé et de l’éducation, ils ont enregistré des progrès modestes en termes de croissance du revenu par habitant et d’éradication de l’extrême pauvreté.

Les modèles de calcul des économistes universitaires spécialisés dans l’économie du développement, tels que Henrik Hansen et Finn Tarp de l’université de Copenhague, montrent généralement des taux de rendement économique acceptables de l’aide internationale au développement. D’autres économistes, comme le lauréat du prix Nobel Angus Deaton et l’économiste zambien Dambisa Moyo contestent que le financement des « bien publics nationaux » ait un effet positif. Arguant notamment que ce soutien affaiblit l’obligation pour le gouvernement de se sentir responsable vis-à-vis de ses citoyens, Moyo souhaite que cette forme d’aide soit complètement supprimée ; et Deaton recommande qu’un État ne reçoive pas plus de 20 % de son budget de l’extérieur dans la longue durée.

Le financement des infrastructures par des capitaux privés et des prêts bancaires chinois a conduit plusieurs pays dans le piège de l’endettement : en 2023, 56% des pays à faible revenu sont dans une situation d’endettement critique. En 2022, les pays en développement ont utilisé 444 milliards de dollars pour payer les intérêts et les remboursements de la dette publique, dont 89 milliards pour les 75 pays à faible revenu qui peuvent recevoir des prêts de la branche IDA de la Banque mondiale (9). Les 52 milliards d’aide au développement qui sont allés aux pays à faible revenu en 2021 ont été inférieurs aux intérêts et aux remboursements de la dette extérieure de ces pays. La finance privée réagit rapidement à l’évolution des risques : l’afflux net de fonds privés dans les années 2010 a été remplacé par une sortie nette chaque année depuis 2019.

Des facteurs structurels expliquent les faibles performances des pays à faible revenu. Parmi les facteurs internes, trois peuvent être mis en évidence. Les régimes corrompus s’enrichissent au détriment du développement du pays. La persistance d’une forte croissance démographique nuit à la croissance par habitant. Les prêts étrangers étant investis dans des projets de prestige dont le taux de rendement est inférieur au taux d’intérêt de la dette, la dette nationale augmente en pourcentage du PIB et du budget de l’État, ce qui entraîne une augmentation de la part du budget national consacrée aux intérêts et au remboursement de la dette, au détriment des dépenses consacrées aux « biens publics nationaux ». Parmi les facteurs externes, deux doivent être mentionnés. Le pays est maintenu dans une position de fournisseur de matières premières à valeur ajoutée modeste car la combinaison d’un taux d’intérêt national élevé, d’un marché intérieur étroit et de déficiences dans les infrastructures de transport et de communication réduit la compétitivité des entreprises nationales sur le marché mondial. La situation géographique, éloignée des pays à haut niveau de vie, réduit les possibilités d’échanges transfrontaliers de marchandises avec les pays voisins, ce qui empêche la réalisation d’économies d’échelle et la spécialisation.

Le deuxième défi est l’inadéquation entre le niveau de financement nécessaire pour atteindre les objectifs de développement mondiaux (ODD) et le montant disponible du financement Nord-Sud.

Le CAD de l’OCDE fait état d’un montant de financement Nord-Sud de 468 milliards de dollars en 2021, dont 185 milliards d’ »aide au développement », 14 milliards de « crédits à l’exportation » et 254 milliards de « flux de financement privé ». Les « biens publics mondiaux » nécessitent à eux seuls des montants bien plus importants. Les Nations unies demandent 46 milliards de dollars pour l’aide humanitaire en 2024 ; les investissements climatiques nécessaires dans le « monde en développement hors Chine » sont estimés à 2 400 milliards de dollars en 2030, dont 1 000 milliards pour la part extérieure ; le PNUE estime le déficit de financement annuel de la biodiversité à 600-800 milliards de dollars d’ici à 2030.

Au cours des 60 dernières années, l’aide au développement des pays du CAD a été inférieure à 0,35 % du revenu national brut (RNB)(10). Les promesses faites lors des réunions de la COP sur le financement du climat et de la COP sur la biodiversité n’augmentent pas la volonté globale de payer des pays du CAD, comme l’illustre le sort de la promesse de financement « supplémentaire » pour le climat. La majeure partie du montant indiqué par le CAD de l’OCDE (pour le climat) provient du budget d’aide des pays du CAD.

L’attention politique portée aux « biens publics mondiaux » a fait passer leur part dans l’aide bilatérale du CAD de 30 % en 2006-2010 à 57 % pour la période 2016-2020. Cette tendance va se poursuivre. Étant donné que le droit des « pays du Sud » au financement de la lutte contre le changement climatique est juridiquement solide en vertu du principe du « pollueur-payeur », le « Sud » insistera et obtiendra une plus grande influence sur l’utilisation des financements du développement. La différence d’intérêts entre le Nord et le Sud est importante. Les pays du CAD (donateurs) préfèrent consacrer le financement de la lutte contre le changement climatique à la réduction des émissions de CO2 (un bien mondial pour tous) ; alors que les pays en développement préfèrent que l’argent soit utilisé pour couvrir les coûts des dommages et de l’adaptation nécessaire que le changement climatique leur impose aujourd’hui. En 2021, les pays du CAD ont déclaré un peu moins de 90 milliards de dollars de financement « supplémentaire » pour le climat, dont 60 % sont allés à l’atténuation du changement climatique, 27 % à l’adaptation au changement climatique et 13 % à des projets présentant les deux aspects. Les pays en développement veulent la composition inverse.

Le troisième grand défi est d’adapter aux conditions contemporaines la structure de « gouvernance internationale » établie par la conférence de Bretton-Woods en 1944 et le protocole de Kyoto en 1998. En 2020, le « Sud » produisait 50 % du PIB mondial, le « Nord » 42 % et les « économies européennes en développement » (pays des Balkans, Turquie, etc.) 8 %. Cependant, en vertu d’un accord informel conclu en 1944, les États-Unis choisissent le directeur de la Banque mondiale et les pays d’Europe occidentale le directeur du FMI. Les États-Unis sont le seul pays qui, grâce à une part des droits de vote supérieure à 15 % dans les deux institutions, peut opposer son veto à des décisions importantes au sein de leur conseil des gouverneurs et de leur conseil d’administration.

La frustration de la Chine face au refus des États-Unis d’accepter les augmentations de capital du FMI et de la Banque mondiale qui ramènent la participation américaine en dessous de 15,1 % a motivé la création d’institutions rivales : la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) et la Nouvelle banque de développement (NDB). La Chine, premier bailleur de fonds au monde, refuse d’entamer des négociations sur la restructuration de la dette des pays en développement sous la direction générale du FMI (considéré comme dominé par les intérêts américains) et mène des négociations bilatérales séparées.

Le protocole de Kyoto de 1998 impose des objectifs légalement définis de réduction des émissions absolues uniquement à un petit groupe de pays industrialisés, qui ont été responsables de la majeure partie de l’augmentation historique des émissions mondiales de CO2. Le protocole fait l’objet d’adaptations à chaque conférence des parties, qui renforcent les obligations d’action du « Sud ». Mais des pays comme la Chine, l’Arabie saoudite et le Qatar ne veulent pas reconnaître pas toutes les implications du fait qu’une augmentation exponentielle similaire des émissions a lieu dans le Sud depuis 1997 ; et que les émissions annuelles du « Sud » sont maintenant plus importantes que celles du « Nord » et sur le point de rattraper ses émissions historiques.

Un regard dans la boule de cristal pour le développement à l’horizon 2030.

La réorganisation idéale de la gouvernance mondiale serait que les pays occidentaux abandonnent leur majorité au FMI et à la Banque mondiale et que les plus grands « pécheurs » climatiques du « Sud » acceptent la responsabilité du cofinancement des fonds d’adaptation au climat et de lutte contre les dommages climatiques. Les perspectives sont incertaines et prendront du temps. Entre-temps, l’influence du Sud sur l’utilisation du financement du développement sera renforcée par le fait qu’une part croissante du financement sera acheminée par des fonds spécialisés qui ne sont pas dominés par l’Occident.

Afin de réduire l’important déficit de financement des objectifs mondiaux, le FMI émettra plusieurs « droits de tirage spéciaux » (11) et encouragera les pays riches du monde à reverser une partie de leur allocation aux pays à faible revenu (création monétaire artificielle). Grâce à une combinaison d’augmentations de capital, de subventions limitant les risques de la part des donateurs (par des garanties par exemple)(12) et d’une plus grande acceptation de prendre des risques, les prêts annuels des banques de développement peuvent tripler d’ici 2030. Le financement des subventions de couverture des risques pour la mobilisation des investissements privés se poursuivra.

Une nouvelle stratégie de développement doit être mise en œuvre, qui aide les pays les moins avancés à s’intégrer plus facilement dans l’économie mondiale, qui favorise la part des capitaux privés locaux dans le financement des projets au titre des « biens publics mondiaux » mis en œuvre dans leur pays et qui réduise l’écart entre le niveau des taux d’intérêt des pays développés et celui des pays à faible revenu.

La lutte contre l’extrême pauvreté restera une composante fixe de l’aide. Le financement des « biens publics nationaux » sera réduit à très peu.

Notes

(1) Cette dénomination ou celle « Pays du Sud » remplace des dénominations antérieures, jugées inadéquates, obsolètes ou incorrectes : les pays du tiers monde, les pays sous-développés. Elle s’est substituée à « pays en voie de développement ». Elle n’a pas de définition officielle.

Le FMI, dans les « Perspectives de l’économie mondiale (WEO) », classe actuellement 37 pays comme « économies avancées » et tous les autres sont considérés comme des « marchés émergents et des économies en développement » selon l’annexe statistique des WEO. L’institution précise que « cette classification n’est pas fondée sur des critères stricts, économiques ou autres« . L’indice de développement humain du PNUD est une mesure multidimensionnelle bien établie du bien-être et classe les pays en quatre catégories : « très élevé », « élevé », « moyen » et « faible ». L’indice s’appuie sur divers indicateurs, notamment ceux liés au revenu, à l’éducation et à la santé. Les Nations unies n’ont pas de définition officielle des pays en développement, mais elles utilisent toujours ce terme à des fins de suivi et classent 159 pays comme étant en développement. Selon la classification actuelle des Nations unies, l’ensemble de l’Europe et de l’Amérique du Nord, ainsi que le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont considérés comme des régions développées, tandis que toutes les autres régions sont considérées comme des régions en développement. Les Nations unies tiennent une liste des « pays les moins avancés » (PMA), qui sont définis en tenant compte du revenu national brut (RNB, cf. note 10 ci-dessous) par habitant ainsi que de mesures du capital humain et de la vulnérabilité économique. Depuis de nombreuses années, la Banque mondiale établit et utilise des classifications de revenus pour regrouper les pays. Les groupes de revenu « faible », « moyen inférieur », « moyen supérieur » et « élevé » sont chacun associés à un seuil de RNB par habitant mis à jour annuellement, et les groupes de revenu « faible » et « moyen » pris ensemble sont désignés à la Banque mondiale (et ailleurs) comme le « monde en développement ».

Discussion intéressante sur la pertinence du terme ici.

(2) Economiste américain, disparu fin décembre 2023, il a reçu le Prix Nobel (officiellement, le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel) en 1987.

(2a) Le Plan Marshall de 1948 (officiellement appelé « Programme de rétablissement européen »), du nom du général Marshall, Secrétaire d’Etat du Président Truman est un programme américain de dons et de prêts accordés à 23 pays européens (organisés au sein de ce qui deviendra l’OCDE) pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la seconde guerre mondiale. Ces prêts sont assortis de la condition d’importer pour un montant équivalent d’équipements et de produits américains. En quatre ans, les États-Unis prêtent à l’Europe 16,5 milliards de dollars (l’équivalent de 173 milliards de dollars en 2020), soit plus de 10 % du PIB des pays concernés. Il a été proposé —mais refusé par eux— à l’URSS et aux pays du futur bloc de l’est.

(3) L’aide publique au développement (APD) est définie comme l’aide gouvernementale qui promeut et cible spécifiquement le développement économique et le bien-être des pays en développement. Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE a adopté l’APD comme « étalon-or » de l’aide étrangère en 1969 et elle reste la principale source de financement de l’aide au développement. Les données relatives à l’APD sont collectées, vérifiées et rendues publiques par l’OCDE. Source : OCDE.

(4) Economiste américain (1916-2003). Il a aussi exercé des fonctions importantes de conseiller en politique étrangère auprès des Présidents Kennedy et Johnson. En économie, il est connu surtout pour avoir publié en 1960 Les étapes de la croissance économique.

(5) Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE est un forum international unique dont les 32 membres comptent parmi les principaux fournisseurs d’aide aux pays en développement dans le monde. « L’objectif général du Comité est de promouvoir des politiques, de coopération pour le développement et autres, qui contribuent à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et notamment à un développement économique inclusif et durable, aux avancements en matière d’égalité au sein des pays et entre ces derniers, à l’éradication de la pauvreté, à l’amélioration du niveau de vie dans les pays en développement, ainsi qu’à un avenir où plus aucun pays ne sera tributaire de l’aide ». Source : OCDE.

(6) Les biens publics sont des « biens accessibles à tous (critère de non-exclusivité) et dont tout un chacun peut bénéficier à volonté sans que cela ne soit jamais au détriment d’autrui (critère de non-rivalité). Ces biens peuvent être locaux, nationaux, voire mondiaux ». La défense nationale est un bien public national, car elle bénéficie à tous les citoyens de l’État. La protection du climat est un bien public mondial. Source : FMI.

(7) Source : Nations unies.

(8) Liste ici.

(9) Pour International Development Association, association internationale de développement.

(10) Le revenu national brut (RNB) est défini comme le PIB plus les revenus nets reçus de l’étranger pour la rémunération des salariés, la propriété et les impôts et subventions nets sur la production.

(11) Le DTS est un actif de réserve international créé par le FMI pour compléter les réserves officielles de ses pays membres. Le DTS n’est pas une monnaie. Il s’agit d’une créance potentielle sur les monnaies librement utilisables des membres du FMI. En tant que tel, le DTS peut fournir des liquidités à un pays. Le DTS est défini par un panier de devises : le dollar américain, l’euro, le yuan chinois, le yen japonais et la livre sterling. Source : FMI.

(12) Qui joue un rôle de plus en plus important dans la panoplie des outils d’aide au développement de l’UE, notamment via le « Fonds européen pour le développement durable » (EFSD+). Source: Commission européenne.

Laisser un commentaire